2013.03.23 88箇所 写ログ Shikoku pilgrimage 88 and bangai 20

東京あきる野市のお遍路Mさんは大洲から金山出石寺往復と別格8番十夜ヶ橋永徳寺を

歩いておられます

前日探しておいたマークを頼りに出石寺へ歩き始まます 2013.03.23 05:04

民家の前を通り 2013.03.23 05:15

44番大寶寺へのへんろ道しるべがなぜか金山出石寺方向に? 2013.03.23 05:36

これは大洲のときわ旅館の若主人が立てたへんろ道しるべです 2013.03.23 05:36

霧が立ち込めてきました 2013.03.23 05:49

暗がりでも頼りになるへんろマーク 2013.03.23 05:50

消えかかっていますがへんろマークです 2013.03.23 05:55

下るときにも歩くことになるへんろ道 2013.03.23 05:55

ここにもなぜか44番大寶寺へのへんろ道しるべが金山出石寺方向に立っています 2013.03.23 06:07

少し霧が晴れてきました 2013.03.23 06:07

山に民家が見えます、桜も咲いています 2013.03.23 06:08

集落があるようです 2013.03.23 06:09

山の傾斜地の集落 2013.03.23 06:10

空が少し明るくなり飛行時雲が太陽光に光っています 2013.03.23 06:14

下界は雲の中 2013.03.23 06:14

高地性集落の民家

隣には巨石があります 2013.03.23 06:21

1928年(昭和3年)11月、文学博士鳥居龍蔵の調査により、東洋一のメンヒルといわれた

この立石は、今なお石仏として崇拝され、香華が供えられている。高山西のニシノミヤの南と

東に開けた舌状地の突端で出石寺に通ずる道路端にあって、東方神南山に向かって

建てられている。

高さ4.75m、幅2.3m、厚さ66cmの片方の膨らんだ楕円形で、先端のやや細い棒状の

緑色片岩である。

2013.03.23 06:22

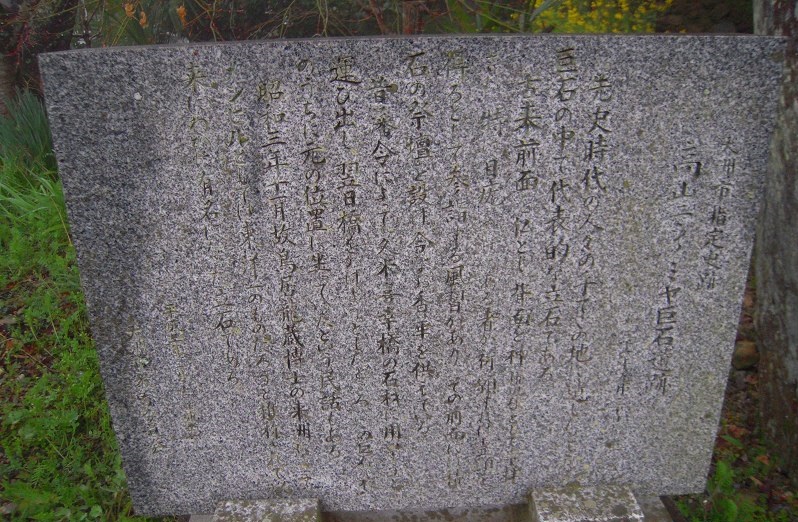

【案内石碑の碑文より】

大洲市指定史跡

高山ニシノミヤ巨石遺跡 昭和三十一年九月三十日指定

先史時代の人々の手でこの地に残したとされる巨石の中で代表的な立石である。

古来前面を仏とし背面を神(権現様)として崇拝され、特に目疣(めいぼ)のある者が祈願すれば

霊顕を得るとして参詣する風習があり、その前面には積石の祭壇を設け、

今なお香華を供えている。

昔藩令によって久米喜幸橋の石材に用いようと運び出し、翌日橋をかけようとしたところ、

この巨石が夜のうちに元の位置に座っていたという民話もある。

昭和三年十一月故鳥居龍蔵博士の来洲によってメンヒルとしては東洋一のものだろうと

推称されて以来にわかに有名になった立石である。

平成三年一月吉日建立

大洲市教育委員会

道路から下を見るとかなりの傾斜です 2013.03.23 06:21

出石寺へは右方向 2013.03.23 06:23

高地性集落のバス停? 休憩所? 2013.03.23 06:24

時計も掲示板もあります 2013.03.23 06:24

カラーですが水墨画のような雰囲気の景色です 2013.03.23 06:27

霧が晴れると普通の道になります 2013.03.23 06:27

下の方はまだ雲の中 2013.03.23 06:27

道路わきの石仏とカーブミラーのへんろシール 2013.03.23 06:28

道は集落の上に来ました 2013.03.23 06:28

東の空に日が差し始め 2013.03.23 06:29

雲間に太陽が見え始めてきます 2013.03.23 06:30

この日の朝日 2013.03.23 06:30

この日の朝日 2013.03.23 06:31

上下の雲の間で太陽が光っています 2013.03.23 06:31

道は緩やかになってきました 2013.03.23 06:44

出石寺まであと10km 2013.03.23 06:51

道脇の石仏 2013.03.23 07:00

道脇には落ち葉が積もっています 2013.03.23 07:00

道脇の石仏は地蔵が多いのですが、弥勒菩薩でしょうか半跏思惟像です 2013.03.23 07:04

出石寺への車道道 2013.03.23 07:04

出石寺への車道道 2013.03.23 07:04

出石寺への車道道 2013.03.23 07:05

出石寺への車道道脇の畑 2013.03.23 07:07

まだ下界は雲の中です 2013.03.23 07:07

まだ下界は雲の中です 2013.03.23 07:11

大洲のときわ旅館の若主人が立てたへんろ道しるべ 2013.03.23 07:19

出石寺へは車道でなく地蔵越えと瀬田道のへんろ道があります 2013.03.23 07:19

出石寺へはあと5丁とあります 2013.03.23 07:21

出石寺への車道道 2013.03.23 07:26

へんろ道の方が厳しいですが距離的には短いです 2013.03.23 07:28

道脇の鉄塔 2013.03.23 07:37

土地の調査票 2013.03.23 07:40

車用の道路標識 2013.03.23 07:43

248号線と合流点の道路標識 2013.03.23 07:43

出石寺への歩き遍路はこのへんろ道を上り下りとも利用すべし 2013.03.23 07:43

出石寺への山道3kmのことです、車道を歩くと時間ロスになります 2013.03.23 07:43

ここから出石寺へ歩き遍路に車道避けられることを勧めます 2013.03.23 07:43

平坦なようですが距離が長く1時間以上余分にかかります 2013.03.23 07:43

よってこの中央のへんろ道を3km上ることを勧めます 2013.03.23 07:43

へんろ道脇の石仏たち 2013.03.23 07:46

へんろ道は松葉のふわふわした道です 2013.03.23 07:46

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 07:49

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 07:56

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 08:16

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 08:16

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 08:16

出石寺への歩き遍路へんろ道、道脇の石仏は千手観音様、あと6丁半 2013.03.23 08:17

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 08:22

あと3丁もうすぐ 2013.03.23 08:24

ミニ88箇所 2013.03.23 08:24

道しるべ 2013.03.23 08:26

ミニ88箇所29番国分寺 2013.03.23 08:26

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 08:30

たくさんのお地蔵さんです 2013.03.23 08:30

たくさんのお地蔵さんで右端のお堂に入っているのが後ほど説明に出てくる一眼地蔵 2013.03.23 08:31

出石寺への歩き遍路へんろ道 2013.03.23 08:31

新旧様式のお地蔵さん 2013.03.23 08:36

出石寺への門前広場に到着 2013.03.23 08:36

☆☆

番外別格7番出石寺 ( kinzan Shussekiji, Ex. 7th of Shikoku 88 ) H806m

番外別格第7番札所 金山 出石寺 (きんざん しゅっせきじ)

本尊 千手観世音菩薩 (せんじゅかんぜおんぼさつ)

真言 「おん ばさら たまら きりく」

開基 道教法師

宗派 真言宗御室派

御詠歌 くもりなき 二名の島の 金山に みのりの光 かがやくを見よ

2013.03.23 08:36

出石寺のお観音様は地中から生えるようにしてお姿をあらわされました。

弘法大師さまがこの地に来られた時、思われる所あってこのお観音様を石で囲って

お隠しになり、それ以来五十年ごとにしか拝見できなくされたのです。(あかずの窟)

その五十年ごとのご開帳にはとうてい会えないと思われた江戸時代の住職だった秀厳さんは、

(中興十世)ある時密かに片方の目でお観音様の生え抜けのお姿を拝まれたのでした。

五十年ごとのご縁日以外に本来のお姿を見ると、その、あまりの「おかげ」のありがたさゆえに

目が見えなくなってしまうという言い伝え通り、

お観音様を見た方の目は見えなくなってしまったのです。

のちに秀厳さんが亡くなられた時、(一六七四年)ご供養のためにお地蔵さまが作られました。

目が一つになった秀厳さんのお地蔵さんは、「一眼地蔵」と呼ばれていましたが、

人々の間ではおかげを頂いた目で、

一つ願い事を叶えて下さる「一願地蔵」なのだと噂されるようになりました。

今では「片目地蔵さん」「秀厳さん」と呼ばれていますが、願掛けをする方があとを絶たないのは

そういうわけなのであります。

本尊御開帳二〇十七年

三十一世 諦典

霧の中の修行大師像 2013.03.23 08:37

奉納された馬の銅像 2013.03.23 08:37

山門への石段 2013.03.23 08:37

出石寺の山門は鐘楼門です 2013.03.23 08:39

門の中央に鐘つきのひもが見えます 2013.03.23 08:40

出石寺の本堂 2013.03.23 08:50

出石寺の本堂説明板 2013.03.23 08:51

出石寺の本堂 2013.03.23 08:51

出石寺の本堂の本尊は千手観音様 2013.03.23 08:52

出石寺の大師堂 2013.03.23 08:52

大師堂には弘法の額があがっています 2013.03.23 08:52

本堂石段下の観音像と地蔵像 2013.03.23 08:57

境内の鹿と牛の銅像 2013.03.23 08:58

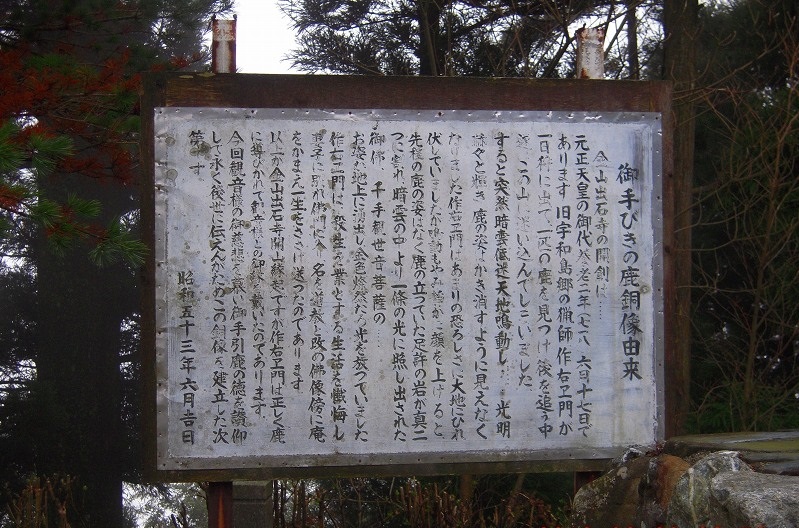

お手引きの鹿の由来 2013.03.23 08:58

お参り納経を終え山門を出ます 2013.03.23 09:04

出石地境内の茶店にはうどん屋さんがりますぜひ食べてみてください

土地調査票 2013.03.23 09:46

Mさんはへんろ道をこの地点まで下っておられますので正解です(時間セーブ) 2013.03.23 10:00

この地点から歩き遍路は自動車標識に迷わされないよう遍路道を上り下りがベストです 2013.03.23 10:01

私は寺から自動車道を郷の峠をまわってこの地点まで来るのに1時間以上の無駄な

歩きをしてしまいました。

それは出石寺山道 2013.03.23 10:16

歩き遍路が金山出石寺から車道を下ってくるとここまで1時間以上余分にかかります

2013.03.23 10:16

歩きで金山出石寺から下る場合は修行大師像のところから地蔵のあるへんろ道を下り

この写真中央の道を利用することが時短に重要です 2013.03.23 10:16

金山出石寺から下り道 2013.03.23 11:15

金山出石寺から下り道から 2013.03.23 11:15

朝通過した休憩所? コミニティーバス停? 2013.03.23 11:20

遥か眼下に大洲の町が見えてきました 2013.03.23 11:27

肱川に架かる橋 2013.03.23 11:29

立派な墓碑です 2013.03.23 11:30

山から下ってきました中央が大洲の町です 2013.03.23 11:38

このへんろ道をくだります 2013.03.23 11:38

金山出石寺のある山から下る途中、大洲城をアップ撮影 2013.03.23 11:57

金山出石寺のある山から下山 2013.03.23 12:24

大洲城が目印になります 2013.03.23 12:24

JR予讃線の高架下をくぐる 2013.03.23 12:33

56号線、肱川に架かる肱川大橋 2013.03.23 12:51

肱川に架かる橋 2013.03.23 12:51

永徳寺横の大洲IC 2013.03.23 13:28

永徳寺はトラックの左側56号線の脇です 2013.03.23 13:29

弘法大師が野宿をされた十夜ヶ橋は高架の下の56号線の橋です

☆☆

番外別格8番十夜ヶ橋 ( Toyogabashi Eitokuji, Ex. 8th of Shikoku 88 ) H11m

番外別格第8番札所 十夜ヶ橋 永徳寺 (とよがばし えいとくじ)

本尊 弥勒菩薩 (みろくぼさつ)

真言 「おん まいたれいや そわか」

開基 弘法大師

宗派 真言宗御室派

御詠歌 ゆきなやむ 浮き世の人を 渡さずば 一夜も十夜の 橋と思ほゆ

別格8番札所十夜ヶ橋永徳寺本堂と大師堂 2013.03.23 13:30

十夜ヶ橋永徳寺の大師堂 2013.03.23 13:39

十夜ヶ橋永徳寺の修行大師像 2013.03.23 13:39

弘法大師野宿所十夜ヶ橋の説明板 2013.03.23 13:39

十夜ヶ橋永徳寺の本堂 2013.03.23 13:46

十夜ヶ橋永徳寺の本尊は弥勒菩薩 2013.03.23 13:46

56号線、肱川に架かる肱川大橋まで打戻り 2013.03.23 14:37

橋から大洲城のアップ 2013.03.23 14:38

橋から大洲城 2013.03.23 14:39

肱川と大洲城 2013.03.23 14:39

肱川 2013.03.23 14:40

桜と旗指物の大洲城 2013.03.23 14:41