四国霊場逆打ち車遍路 🚘 36 金剛頂寺 津照寺 最御崎寺 鯖大師 薬王寺

☆☆

2016.11.05(土)

四国88ヶ所、26番札所 金剛頂寺

26番金剛頂寺 ( Ryuzuzan Kongouchouji 26th of Shikoku pilgrimage 88 )

EL+161m

第26番札所 龍頭山 金剛頂寺 (りゅうずざん こんごうちょうじ)

本尊 薬師如来 (やくしにょらい 伝、弘法大師作)

真言 「おん ころころ せんだり まとうぎ そわか」

開基 弘法大師

宗派 真言宗豊山派

御詠歌 おうじゃうに のぞみをかくる ごくらくは つきのかたむく にしでらのそら

所在地 高知県室戸市元乙523

厄坂の石段を上って山門を入ると広い境内に入る。さらに石段を上ると左側に手水場が、左に行くと大師堂がある。正面奥に間口の広い本堂が建っている。本堂手前に鐘楼、本堂から左に行くと宝物館の霊宝殿、弁財天、魚籃観音、護摩堂が並び奥に本坊がある。手水場の近くに一粒万倍の釜がある。 (Wikipediaより)

津照寺をあとに、室戸から西北へたどると土佐湾に向って小さくつき出した岬がある。硯の産出で知られる硯ケ浦のある行当岬で、海抜二百㍍の頂上に金剛頂寺がある。室戸岬の最御崎寺と相対しているので最御崎寺を東寺、金剛頂寺を西寺ともいう。山麓からの急勾配の参道を七宙㍍ほど登ると山門になる。広い境内をおおう椎の大木。弘法大師は若かりしころ、この山で修行され、大同元年には勅命を帯びて鎮護国家の道場として寺を創建し、ご本尊の薬師如来を刻まれた。その後、七堂伽藍は整備され、寺領三千五百石を有し後に長曽我部元親や山田忠義からも保護されている。文明と明治の火災のため、堂塔を焼失するが、いずれも再興され、昭和五十八年に、本堂が新しく建立された。霊宝館には、大師が背負って歩いた旅壇具や真言八祖像など重要文化財六点のほか、古美術六十点が保管され、境内の鯨昌館には泉井守一氏関係のめずらしい捕鯨具類などが展示されている (四国ネットより)

駐車場からの参道石段

金剛頂寺の仁王門

金剛頂寺仁王門の仁王像

金剛頂寺仁王門の仁王像

仁王門からの参道

参道石段を上がると金剛頂寺の本堂が見えてきます

金剛頂寺の本堂

金剛頂寺の納経所と本堂

金剛頂寺の本堂濡れ縁からの納経所

金剛頂寺の本堂濡れ縁からの納経所

金剛頂寺の鐘楼

金剛頂寺の大師堂

金剛頂寺の本堂と香炉

☆☆

2013 あるき遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

2014 くるま遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

☆☆

2016.11.05(土)

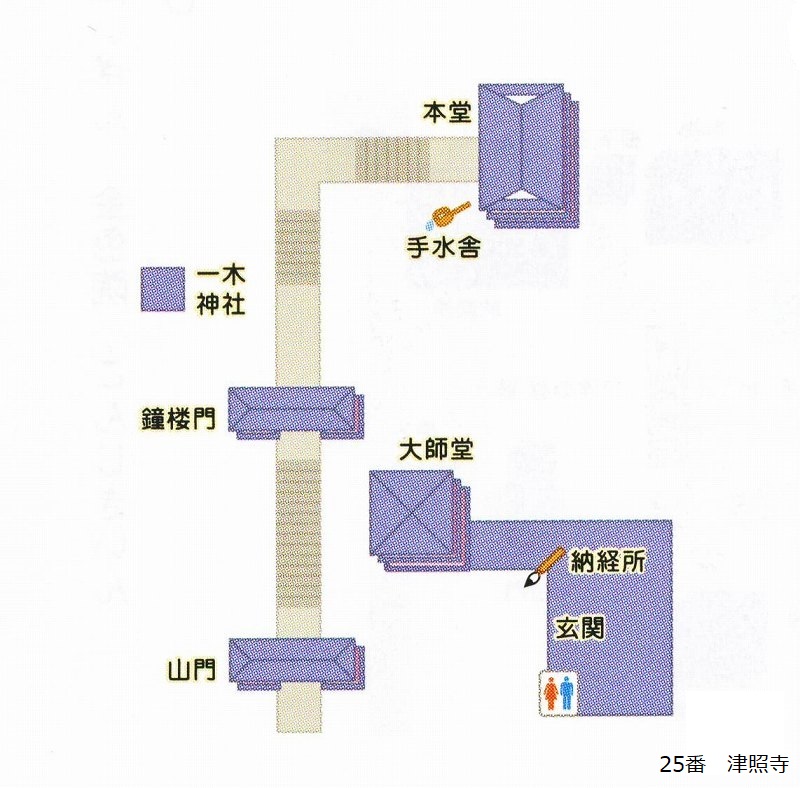

四国88ヶ所、25番札所 津照寺

25番津照寺 ( Houjuzan Shinshouji 25th of Shikoku pilgrimage 88 )

EL+15m

第25番札所 宝珠山 津照寺 (ほうじゅざん しんしょうじ)

本尊 地蔵菩薩 (じぞうぼさつ 伝、弘法大師作)

真言 「おん かかかび さんまえい そわか」

開基 弘法大師

宗派 真言宗豊山派

御詠歌 法の舟 入るかいづるか この津寺 迷ふ我身を 乗せてたまへや

所在地 高知県室戸市室津2652

麓の山門を入ると右側に大師堂と納経所が、左側に一木神社がある。正面の石段で山を登っていくと途中に鐘楼門がある。125段を登り詰めると右手に手水鉢があり、コンクリート造りの本堂が建っている。ここからは室津の港や太平洋が一望できる。 (Wikipediaより)

室戸岬から海岸沿いを六㌔ほどゆくと町中に小高い山があり、その山上に本堂がある。参道右に大師堂と本坊。本堂へは125の急な石段があり、ご本尊は大同二年、弘法大師が巡錫されたときに刻まれた延命地蔵菩薩。秘仏で拝観はできないが、海上の安全と火難除けの霊験あらたかという。慶長六年十月、国守の山内忠義は室戸岬を航行中、突然暴風におそわれた。そこへ大僧があらわれて船の楫をとり、全員無事、室戸港へ避難することができた。港につくと僧の姿が見えないので後を追うと、津寺の本堂の中へ消えた。ご本尊を拝したら、全身潮でびしょぬれで、それ以来楫取地蔵(かじとりじぞう)とよばれ、多くの船人から信仰されるようになった。また、寛保二年の大火の時も、ご本尊が僧の姿となって、人々を避難させたという。境内に立つと眼下に室津港がある。野中兼山の部下一木権兵衛が難工事の築港を命じられ人柱となっており、参道沿いに一木神社としてまつられている (四国ネットより)

津照寺の門前

津照寺の山門と奥は参道石段の途中にある鐘楼門

鐘楼門からの参道石段

本堂のすぐ下の六地蔵と地蔵像群

本堂への石段

津照寺の本堂

津照寺の本堂

鐘楼門からの参道石段と大師堂

鐘楼門からの参道石段と大師堂

津照寺鐘楼門の仁王像

津照寺鐘楼門の仁王像

六地蔵

大師堂前の地蔵

津照寺の大師堂、右は納経所

津照寺の大師堂

☆☆

2013 あるき遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

2014 くるま遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

☆☆

2016.11.05(土)

四国88ヶ所、24番札所 最御崎寺

24番最御崎寺 ( Murotozan Hotsumisakiji 24th of Shikoku pilgrimage 88 )

EL+165m

第24番札所 室戸山 最御崎寺 (むろとざん ほつみさきじ)

本尊 虚空蔵菩薩 (こくうぞうぼさつ 伝、弘法大師作)

真言 「のうぼう あきゃしゃ きゃらばや おん ありきゃ まりぼり そわか」

開基 弘法大師

宗派 真言宗豊山派

御詠歌 みょうじゃうの いでぬるかたの ひがしでら くらきまよいは などかあらまし

所在地 高知県室戸市室戸岬町4058-1

室戸までは八十五㌔あまり、途中の八坂八浜の美しい海岸で、弘法大師が鯖を蘇生させたと伝える番外「鯖大師」がある。土佐路は宍喰をすぎてまもない甲涌から。荒涼とした海岸沿いに一本の通がどこまでもつづく。岬の突端に洞窟があり、御蔵洞という。十九歳のとき大師は洞窟にこもつて「求聞持の法」を苦行のはてに成就する。「土州室戸崎に勤念す。谷響を惜しまず、明星来影す」と自ら書かれ 「法性の室戸といえど、われすめば、有為のなみかぜたたぬ日ぞなき」と、ご自身で詠まれている。御蔵洞の先に最御崎寺への登り口がある。途中に「一夜建立の岩屋」や「捻岩」など大師ゆかりの洞窟がある。ウバメガシやアコウの密生林を抜け、登りつめたところが仁王門、大師堂、多宝塔、正面に本堂がある。ご本尊は大同二年(八〇七)大師が寺の創建と共に刻まれた虚空蔵菩薩。元和年間に最勝上人が再興し、大正十三年には本堂が復興している。 (四国ネットより)

最御崎寺のお迎え修行大師像

最御崎寺の仁王門

最御崎寺の仁王門

最御崎寺仁王門の仁王像

最御崎寺仁王門の仁王像

最御崎寺の本堂内陣

最御崎寺の大師堂内陣

多宝塔よこの鐘楼、この鐘はうてません、本堂の左の鐘楼の鐘はうてます

最御崎寺の大師堂

境内からの仁王門

最御崎寺の観音立像

眼病の一畑薬師堂

最御崎寺仁王門の仁王像、仁王門には前後ろに4体の仁王がおられる

最御崎寺仁王門の仁王像

最御崎寺の仁王門を出でて次の札所へ

☆☆

2013 あるき遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

2014 くるま遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

☆☆

2016.11.05(土)

四国別格20霊場 4番札所 鯖大師

番外別格4番鯖大師 ( Yasanasan Sabadaishi Yasakaji Ex. 4th of Shikoku 88 )

EL+8m

番外別格4番札所 八坂山 鯖大師 八坂寺 (やさかさん さばだいし やさかじ)

本尊 弘法大師 (こうぼうだいし)

真言 「なむだいしへんじょうこんごう」

開基 行基菩薩

宗派 真言宗高野派

御詠歌 かげだにも 我名を知れよ 一つ松 古今来世を すくひ導く

所在地 徳島県海部郡海陽町浅川字中相15

略縁起、千二百年程昔のことです。お大師様がお四国をお開きに巡られた折、この地が霊地であることを悟り、御修行されました。ある朝通り掛かった馬子に積み荷の塩鯖を乞われましたが、口汚くののしられ、ことわられました。馬子が馬引坂まできた時、馬が急に苦しみだし、先ほどの坊様がお大師様と気づいた馬子は鯖を持っておわびし、馬の病気をなおしてくれるように頼みました。お大師様がお加持水を与えると馬はたちまち元気になり、お大師様は八坂八浜の法生島で塩鯖をお加持すると生きかえって泳いでいきました。そこで仏の心を起こした馬子は、この地に庵をたて古今来世まで人々の救いの霊場といたしました。鯖を三年絶ってご祈念すると願いごとがかない、病気がなおり、幸福になれるといつしか人々に、鯖大師と呼ばれているのです。鯖大師でこの由来により鯖を三年食べないことにより子宝成就、病気平癒はじめ、あなたのお願いごとがかなえられます。案内・地図、JR鯖瀬駅より徒歩5分。車の場合国道55線より二分。普通車30台、バス5台駐車可 (四国ネットより)

鯖大師

鯖大師

鯖大師の仁王像

鯖大師の仁王像

鯖大師、大師堂には鯖を下げた大師像

鯖大師、大師堂には鯖を下げた大師像

鯖大師の本堂内陣

不動明王立像

鯖大師の本堂

鯖大師の大師堂と本堂

鯖大師の本堂

鯖大師の観音堂

鯖大師観音堂の馬頭観音像

☆☆

2013 あるき遍路記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

☆☆

2016.11.05(土)

四国88ヶ所、23番札所 薬王寺

23番薬王寺 ( Iouzan Yakuouji 23rd of Shikoku pilgrimage 88 )

EL+25m

第23番札所 医王山 薬王寺 (いおうざん やくおうじ)

本尊 薬師如来 (やくしにょらい 伝、弘法大師作)

真言 「おん ころころ せんだり まとうぎ そわか」

開基 行基菩薩

宗派 真言宗高野派

御詠歌 みなひとの やみぬるとしの やくおうじ るりのくすりを あたえまします

所在地徳島県海部郡美波町奥河内寺前285番地1

国道に面して立つ単層の仁王門を入ると左手から石段が始まる。33段の女厄坂の途中右手に鐘楼があり、石段が終わる絵馬堂を通って42段の男厄坂につながる。上りきったところに本堂が建つ。本堂から左に進むと大師堂があって、その向かいに十王堂と地蔵堂がある。本堂の裏には肺大師があり、右手の還暦厄坂を上ると本寺の象徴と言ってもよい瑜祇塔が特異な姿を見せている。瑜祇塔の階下は戒壇めぐり、1階は空海の生涯を描いた高野大師行状図画を展示している。見学は有料である。なお、納経所は石段を下りて、仁王門に向かって右手にある。 (Wikipediaより)

美波町へは平等寺から三つの峠を越える。薬王寺は日和佐の町を見下す山の中腹にあり仁王門から三十三段の女厄坂。本堂までの四十二段の男厄坂がある。女三十三歳、男四十二歳が厄年で厄年の人は厄銭を落としながら登る。四国一の厄除けの寺だけに年間百万の人が参拝する。弘仁六年、弘法大師四十二歳のとき、自他の厄除を誓願してご本尊の薬師如来を刻み、大師の奏聞により、平城・嵯峨・淳和の各帝は厄除の勅使を下して官寺とした。文治四年(一一八八)の災火でご本尊は玉厨子山へいったん移られたが、再建後は新しい尊像が造顕されたため、後向きに本堂へ入られ「後向薬師」とよばれている。現在の本堂は明治三十六年の建立。本堂右の瑜祗塔へは六十一段の還暦の坂を登る。塔内には五智如来が奉安され、階上は寺宝の展示室、また、塔からは美しい町並や海岸が望まれる。阿波発心の霊場もここで打ち終えとなる (四国ネットより)

薬王寺の仁王門

薬王寺の仁王門

薬王寺仁王門の仁王像

薬王寺仁王門の仁王像

薬王寺の参道石段

薬王寺の参道石段

薬王寺の本堂

薬王寺の境内

薬王寺本堂内陣

薬王本堂横の肺大師、お堂のしたから水はラジュウムを含む霊泉で肺の病によくきく

薬王本堂横の肺大師

薬王本堂横の鎮守堂

薬王寺の境内

薬王寺の大師堂

薬王寺の境内と瑜祇塔

薬王寺の境内と瑜祇塔

地蔵堂

魚籃観音(ぎょらんかんのん)像

随求塔高さ1丈6尺、台石の幅8尺、四方に玉垣を巡らしその内に平石を敷き詰め、

真言を唱えつつ行道する場所

歳の数だけ打つ随求の鐘

薬王寺の本堂

下り参道石段

納経所から石段を下り仁王門へ

☆☆

2013 あるき遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

2014 くるま遍路ブログ記事はこちらから

boianuf.hatenadiary.com

☆☆