10月10日、大覚寺 から清凉寺、清滝寺のの西門から西南へ260m/3分

二尊院の横、小路のある杉林

二尊院の門前、民芸定家の店には竹細工が多くあった

二尊院から南へ200m/2分

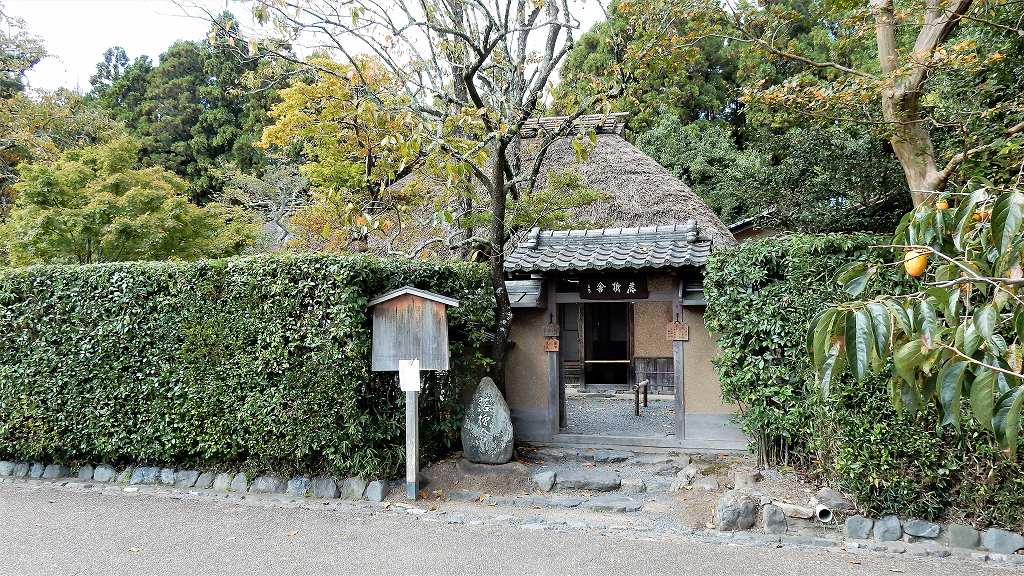

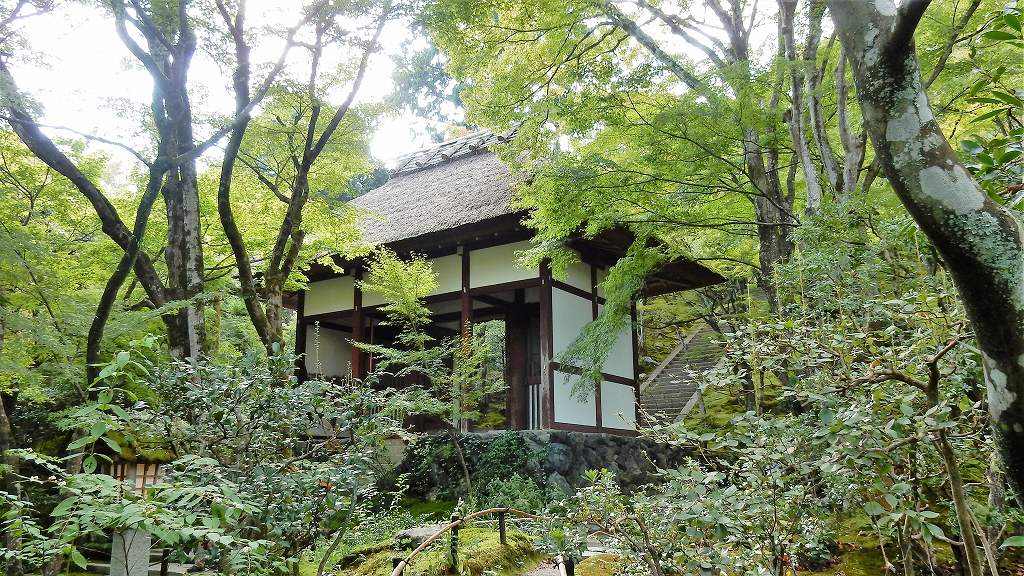

嵯峨天皇皇女有智子内親王の墓の東隣、落柿舎(らくししゃ)へ立ち寄る

落柿舎(らくししゃ)の前は稲田

松尾芭蕉の弟子・向井去来(1651年 - 1704年)の別荘として使用されていた草庵である。名は、庵の周囲の柿が一夜にしてすべて落ちたことによる。芭蕉も3度訪れて滞在している。(Webより)

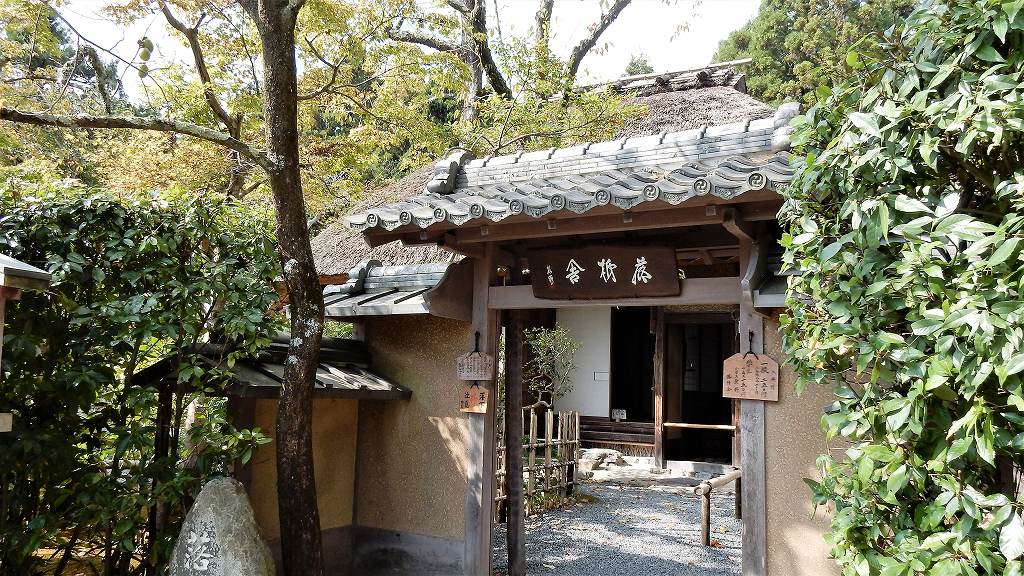

落柿舎の門

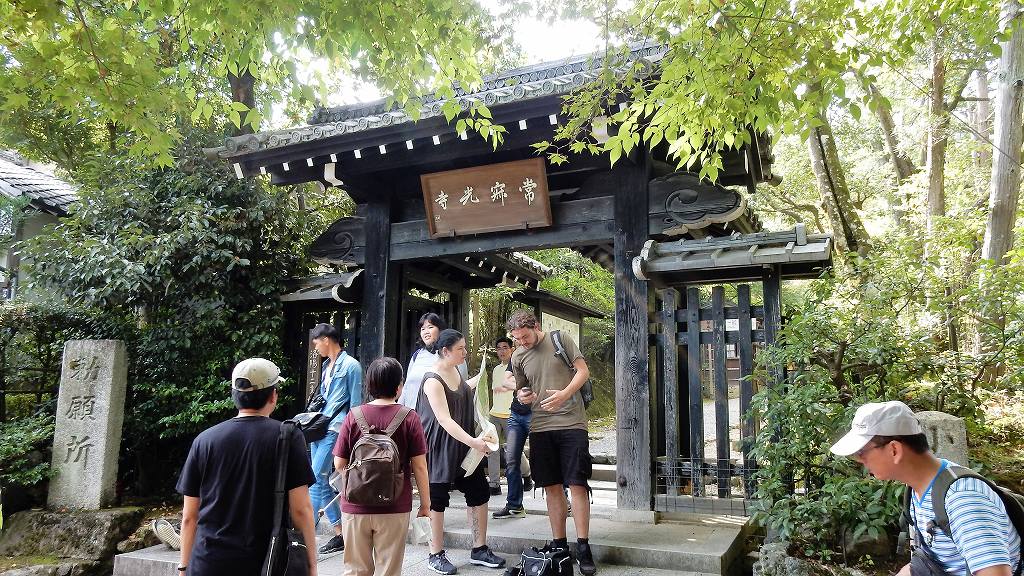

落柿舎から160m/2分で常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の山門に着く

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の山門、観光客が居ました

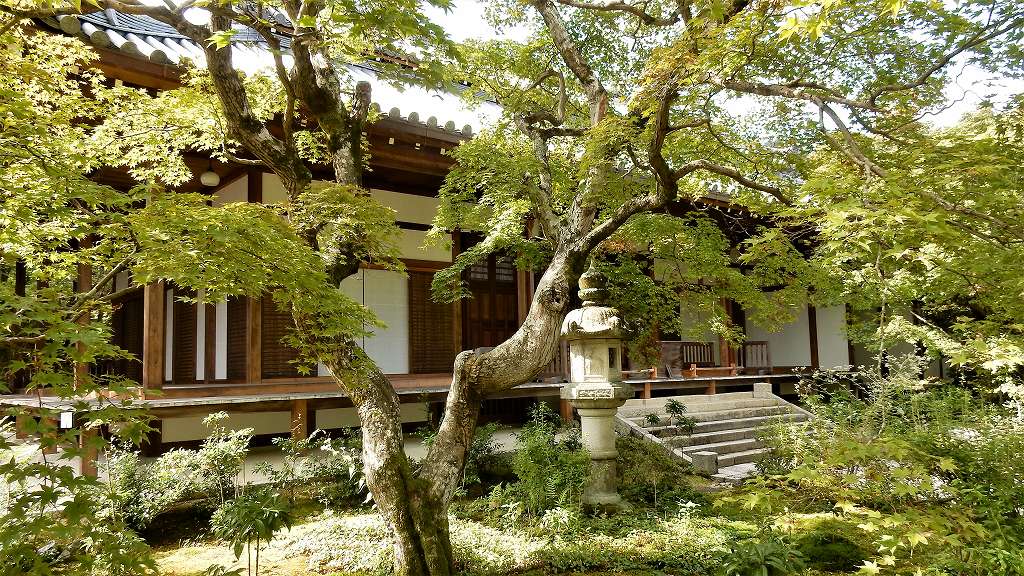

山門から参道を進み 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の境内へ

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の仁王門と本堂への正面参道石段

小倉山 常寂光寺の仁王門と本堂への正面参道石段

仁王門から本堂へは右手にゆるやかな女坂(末吉坂)参道もありました

仁王門からまっすぐ正面参道石段を上がると寂光寺(じょうじゃっこうじ)の本堂

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の本堂南西角

本堂裏手斜面には九重の石塔

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)本堂前からの眺望

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)本堂前からの眺望

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)本堂前からの眺望

小倉山 常寂光寺本堂から多宝塔へ石段を上る

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の多宝塔のある風景

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の多宝塔

小倉山 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の多宝塔のある風景

小倉山 常寂光寺多宝塔から本堂へと下る

緑の中にもみじが紅葉していた

紅葉したもみじ

開山堂

本堂へ下る参道からの開山堂

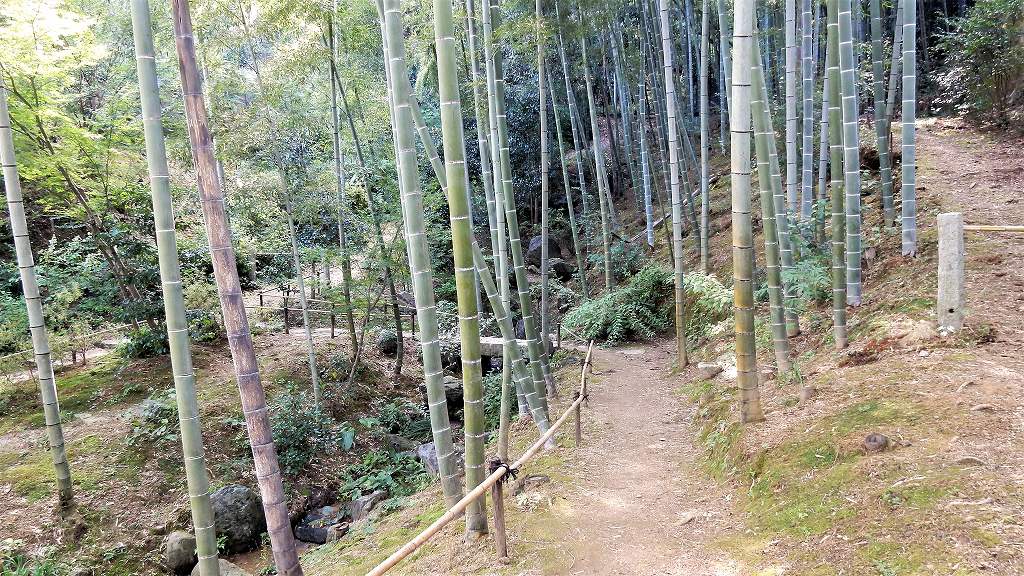

竹林

常寂光寺の竹林せせらぎへの小道

常寂光寺の竹林の小道は、後で訪れる竹林の小路と違って人影はなく落ち着いた雰囲気でした

竹林の苔は猪のいたずらで掘り起こされており、老作業者がコケを埋め戻していました

話を聞くと小さい猪が苔庭を掘り起こし、植え戻すのに大変苦労されているとの事でした。

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)本堂前の柿の木は背丈ほどで小さな実を付けていました。

調べてみると老爺柿(ろうやがき)というようです

本堂前の老爺柿(ろうやがき)実の大きさは梅干くらい、盆栽によく使われる柿の木

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の鐘楼(しょうろう)

鐘楼から女坂(末吉坂)を仁王門へ下る

女坂(末吉坂)途中の石灯篭

杜鵑草(ほととぎす)

白杜鵑草 (しろほととぎす)

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の仁王門へと下ってきた

観光客のいない間に寂光寺(じょうじゃっこうじ)の山門を撮っておきます

観光客の多い京都では、人のいない風景を撮るチャンスはなかなかありません。